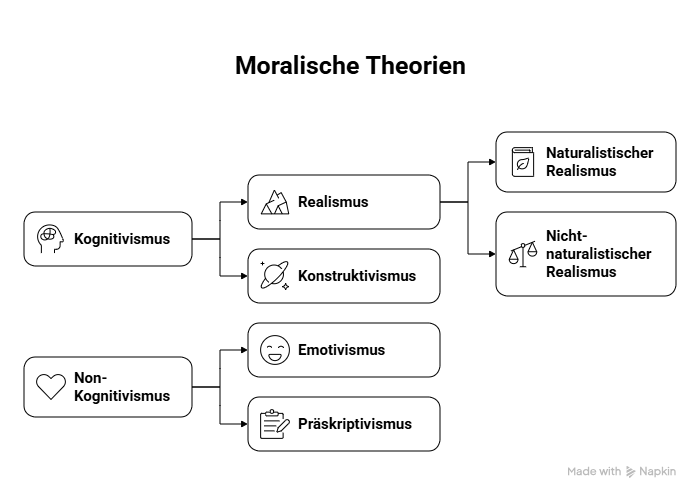

Im letzten Artikel haben wir gesehen, dass die Metaethik zwei große Lager kennt: Kognitivismus und Non-Kognitivismus. Jetzt gehen wir eine Ebene tiefer. Wir schauen uns an, welche Unterströmungen es innerhalb dieser beiden Seiten gibt und wie sie Moral jeweils verstehen. Grob gesagt: Zuerst thematisieren wir die Unterströmungen des Kognitivismus; mit dem Realismus (naturalistisch und nicht-naturalistisch) und dem Konstruktivismus, danach geht es im Non-Kognitivismus; mit den Unterströmungen Emotivismus und Präskriptivismus weiter.

Der Kognitivismus und seine Spielarten

Der Kognitivismus ist also die Grundüberzeugung, dass moralische Aussagen wie „Kohlekraftwerke sind schlecht“ wahr oder falsch sein können, weil sie etwas über die Wirklichkeit aussagen. Doch was es genau in der Wirklichkeit moralisch „gut“ oder „schlecht“ ist, da gehen die Meinungen auseinander. Deshalb unterscheidet man verschiedene Unterströmungen je nachdem, was die Moral real macht.

Realismus – Moral als objektiver Teil der Welt

Der Realismus geht davon aus, dass es moralische Tatsachen gibt, genauso wie physikalische Tatsachen. Wenn etwas falsch ist, dann ist es wirklich falsch, unabhängig davon, was jemand darüber denkt oder fühlt. Doch wie diese moralischen Tatsachen beschaffen sind, darüber streiten sich die Realisten untereinander.

Naturalistischer Realismus

Vertreter: Richard Boyd (1942–2021), Peter Railton (*1950)

Der naturalistische Realismus sagt: Moralische Tatsachen sind Teil der natürlichen Welt, so wie Berge, Bäume oder physikalische Gesetze. Was gut oder schlecht ist, hängt von beobachtbaren Dingen ab: z. B. ob Menschen leiden, ob ein Tier verletzt wird oder ob das Klima geschädigt wird. Moral ist also messbar, nachvollziehbar, wissenschaftlich behandelbar.

Beispiel: Wenn wir sagen: „Kohlekraftwerke sind schlecht“, dann können wir das mit den Folgen begründen: CO₂-Ausstoß, Luftverschmutzung, Klimafolgen, Krankheiten. Diese Schäden machen sie aus Sicht des naturalistischen Realismus objektiv schlecht.

→ Kritik an diese Denkrichtung: der Sein-Sollen-Fehlschluss David Hume (1711–1776) war einer der ersten, der dagegenhielt. Er sagte: Nur weil etwas ist, folgt nicht automatisch, dass es so sein soll. Nur weil Kohlekraftwerke dem Klima schaden, heißt das noch nicht, dass sie moralisch falsch sind. Denn: Aus Fakten („Sein“) kann man nicht einfach eine moralische Bewertung („Sollen“) ableiten.

👉 Kurz gesagt: Der naturalistische Realismus sucht moralische Wahrheit in der messbaren Welt, macht sich damit aber angreifbar für Humes berühmte Kritik, dass Fakten allein keine Werte schaffen.

Nicht-naturalistischer Realismus

Vertreter: George Edward Moore (1873–1958)

Moore sagt: „Gut“ ist keine natürliche Eigenschaft wie „kalt“ oder „schwer“. Man kann nicht wissenschaftlich erklären, was „gut“ ist, weil es eine eigene Art von Eigenschaft ist.

→ Das Gelb-und-Gut-Argument Moore vergleicht das mit Farben: Wenn jemand noch nie Gelb gesehen hat (Bsp. Eine Person die von Geburt an blind ist), kann man es ihm nicht mit Worten erklären. Man kann sagen: „Gelb hat 580 Nanometer Wellenlänge (Die Einheit Nanometer (nm) wird verwendet, um die Wellenlänge von Licht zu messen, und ist entscheidend für die Beschreibung von Farben.)“, aber das sagt nichts über das Erleben von der Farbe Gelb aus. Genauso verhält es sich mit „gut“: Man kann „gut“ nicht wissenschaftlich definieren. Man erkennt es einfach aus dem Bauch heraus, wie eine moralische Farbe.

→ Das Argument der offenen Frage Moore sagt auch: Wenn jemand behauptet, „Gut ist dasselbe wie lustvoll oder nützlich“, dann müsste das bedeuten, dass beide Wörter genau das Gleiche meinen. So wie „Wasser“ und „H₂O“ zwei Wörter für denselben Stoff sind. Aber jetzt stell dir vor, jemand fragt: „Ist Lust wirklich gut?“ Diese Frage klingt sinnvoll, oder?

Und genau das ist der Punkt: Wenn zwei Begriffe wirklich genau das Gleiche bedeuten, dann dürfte so eine Frage gar keinen Sinn mehr ergeben. Denn niemand würde fragen: „Ist H₂O wirklich Wasser?“ das wäre eine nichtige Frage. Aber bei „Ist Lust wirklich gut?“ denken wir: Ja, gute Frage. Darüber kann man nachdenken, diskutieren und streiten.

Moore sagt also: Wenn solche Fragen offen bleiben, dann kann „gut“ nicht einfach dasselbe bedeuten wie „lustvoll“ oder „nützlich“. Das zeigt: „Gut“ ist ein eigener Begriff und nicht reduzierbar auf etwas anderes.

→ Kritik am Naturalismus = Anti-Realismus-Argument Moore lehnt damit den naturalistischen Realismus ab. Er sagt: Der Versuch, moralische Begriffe auf natürliche Eigenschaften zurückzuführen, führt in die Irre. Das ist der sogenannte naturalistische Fehlschluss.

👉 Kurz gesagt: Der nicht-naturalistische Realismus glaubt an moralische Wahrheit, aber sieht sie als etwas Besonderes, das sich nicht in Naturwissenschaft auflösen lässt.

Konstruktivismus

Vertreter: Immanuel Kant (1724–1804), John Rawls (1921–2002)

Der Konstruktivismus sagt: Es gibt keine moralischen Tatsachen da draußen in der Welt, aber trotzdem können moralische Aussagen objektiv richtig sein. Wie? Durch vernünftige Denkverfahren.

→ Kant und der kategorische Imperativ Kants Idee: Eine Handlung ist moralisch, wenn du sie dir als allgemeines Gesetz für alle Menschen vorstellen kannst. Wenn du zum Beispiel sagst: „Es ist okay zu lügen“, dann müsstest du auch wollen, dass alle immer lügen dürfen. Wenn das zu Widersprüchen führt, ist die Handlung moralisch falsch. Moral entsteht hier nicht durch Entdeckung wie in der Naturwissenschaft, sondern durch Denken.

→ Beispiel: der Schleier des Nichtwissens (John Rawls) Stell dir vor, du sollst Gesetze für eine Gesellschaft aufstellen, aber du weißt noch nicht, wer du in dieser Gesellschaft sein wirst. Du könntest reich oder arm sein, gesund oder krank, in der Mehrheit oder Minderheit. Rawls sagt: Wenn du unter diesem „Schleier des Nichtwissens“ Entscheidungen triffst, dann ist das Ergebnis gerecht, weil du fair und unvoreingenommen gedacht hast.

→ Hinweis: Wir werden in einem späteren Artikel noch genauer Kants Ethik und den kategorischen Imperativ betrachten.

👉 Kurz gesagt: Der Konstruktivismus glaubt: Moralische Gültigkeit entsteht nicht durch Entdeckung, sondern durch gerechtes, durchdachtes Entscheiden als Ergebnis eines fairen Verfahrens.

Der Non-Kognitivismus – Moral ist Gefühl, nicht Tatsache

Der Non-Kognitivismus sagt: Wenn wir sagen „Kohlekraftwerke sind schlecht“, dann ist das keine Aussage über die Welt, sondern ein Ausdruck von Haltung oder Gefühl. Solche Sätze kann man nicht auf Wahrheit prüfen, so wie „Wasser kocht bei 100 °C“. Denn sie wollen gar nichts über Fakten sagen. Sie zeigen, wie jemand zu etwas steht, oder was jemand will, dass andere tun.

Aber auch hier gibt es unterschiedliche Auffassungen. Denn was genau eine moralische Aussage ausdrückt (Gefühl oder Aufforderung) das kann man unterschiedlich sehen. Und genau da trennen sich die Wege im Non-Kognitivismus.

Emotivismus – Moralische Aussagen sind Gefühl

Vertreter: A. J. Ayer (1910–1989), Charles L. Stevenson (1908–1979)

Der Emotivismus sagt: Wenn jemand behauptet „Kohlekraftwerke sind schlecht“, dann meint er damit nicht: „Das ist eine Tatsache.“ Sondern eher: „Ich finde das schlecht.“, „Ich bin dagegen.“, „SCHRECKLICH!!!“

Moralische Aussagen sind laut Emotivisten Ausdrücke von Gefühlen oder Einstellungen. Sie sind vergleichbar mit einem Lachen, einem Stirnrunzeln oder einem empörten Aufschrei. Sie haben keinen Wahrheitswert, sie sind weder richtig noch falsch, sondern zeigen eine Stimmung oder ein Urteil.

Beispiel: Wenn du sagst „Lügen ist falsch“, dann sagst du nicht, dass Lügen eine objektiv falsche Handlung ist, sondern du zeigst: „Ich bin gegen Lügen“. Vielleicht willst du damit auch andere überzeugen oder warnen.

👉 Kurz gesagt: Der Emotivismus versteht Moral als Gefühl. Moralische Aussagen zeigen, wie man etwas empfindet, nicht wie die Welt ist.

Präskriptivismus – Moral als Aufforderung zum Handeln

Vertreter: R. M. Hare (1919–2002)

Der Präskriptivismus geht einen Schritt weiter. Er sagt: Moralische Aussagen drücken nicht nur Gefühle, sondern auch Handlungsanweisungen aus. Sie sagen: „Tu das!“ oder „Tu das nicht!“

Beispiel: Wenn jemand sagt „Fliegen ist falsch“, dann meint er: „Du solltest nicht fliegen!“. Das ist wie ein moralischer Befehl, nicht nur ein Gefühl oder eine Meinung.

Hare sagt: Moralische Aussagen sind wie Regeln, die wir auf alle anwenden sollten, sie haben verallgemeinernden Charakter. Wenn ich sage „Lügen ist falsch“, dann sage ich nicht nur, dass ich Lügen ablehne, sondern auch, dass niemand lügen sollte, egal wer, egal wann.

👉 Kurz gesagt: Der Präskriptivismus versteht moralische Aussagen als Handlungsregeln, sie fordern dazu auf etwas zu tun oder zu lassen.

Fazit – Ein Blick zurück und ein kleiner Ausblick

Wir haben jetzt gemeinsam die zwei großen Richtungen der Metaethik kennengelernt: den Kognitivismus, der moralische Aussagen für wahrheitsfähig hält und den Non-Kognitivismus, der darin eher Ausdruck von Gefühlen oder Aufforderungen sieht.

Und wir sind noch tiefer eingestiegen: Wir haben uns angesehen, wie sich diese Grundhaltungen in verschiedene Unterströmungen aufteilen. Vom naturalistischen und nicht-naturalistischen Realismus, über den Konstruktivismus, bis hin zu Emotivismus und Präskriptivismus.

Ich hoffe, du hast für dich ein klareres Bild davon bekommen, wie unterschiedlich Menschen über Moral denken können und dass das in Diskussionen eine riesige Rolle spielt. Vielleicht hast du dich auch selbst irgendwo wiedergefunden und gemerkt: Ja, diese Sicht überzeugt mich. Schreib mir wirklich gerne welche Sichtweise dich überzeugt hat 🙂

Wichtig ist immer: Wenn wir besser verstehen, wie andere denken, können wir auch besser miteinander sprechen.

Wie geht’s weiter?

Im nächsten Artikel wird’s endlich praktischer: Wir verlassen die Metaebene und steigen ein in die normative Ethik, also in die Frage: Wie soll ich handeln?

Wir starten mit dem ersten großen Ansatz: der Deontologie. Dort geht’s um Prinzipien, Regeln und Pflichten und um die berühmte Idee von Kants kategorischem Imperativ:

„Behandle andere so, wie du selbst von anderen behandelt werden willst.

Wir schauen uns an, wie das in echten Entscheidungssituationen aussieht und was es heißt, aus Pflicht zu handeln, auch wenn man keine Lust dazu hat.

Titelbild von Mohamed Hassan auf Pixabay