„Das ist moralisch falsch!“

„Sagt wer?!“

Wer schon mal über Flugreisen, Fleischkonsum oder Umweltverschmutzung diskutiert hat, kennt diesen Moment: Eine Person sagt, etwas sei einfach falsch und die andere fragt zurück, ob das nicht einfach nur eine Meinung ist. Genau darum geht’s heute: Können moralische Aussagen überhaupt wahr oder falsch sein oder sind sie am Ende nur Gefühlssache? Wir schauen uns dafür einige der größten Streitfragen der Metaethik an:

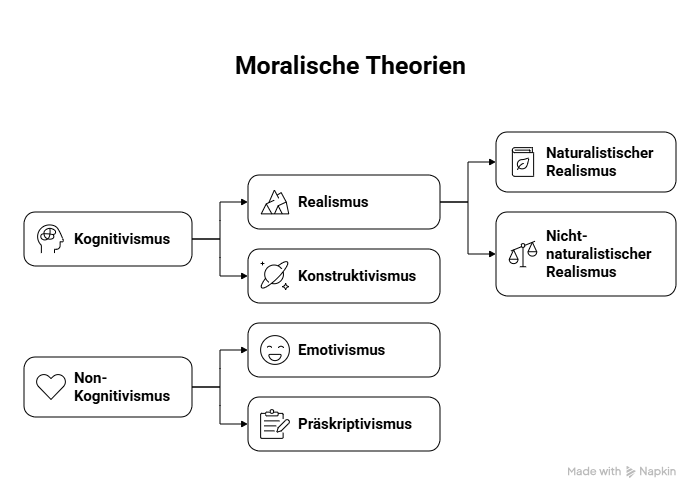

👉 Kognitivismus vs. Non-Kognitivismus

👉 Realismus, Anti-Realismus, Konstruktivismus

👉 die Frage, ob alles relativ ist oder ob es so etwas wie das „Gute“ wirklich gibt.

Willkommen zum zweiten Teil meiner Reihe über die Grundlagen der Metaethik. Und wie auch beim ersten Teil gilt: Wenn dir das zu theoretisch wird oder es dir zu weit weg vom echten Leben wirkt, kein Problem. Im übernächsten Artikel wird’s praktischer und greifbarer. Aber wenn du wissen willst, wie tief das Rabbithole moralischer Sprache wirklich geht, dann lies gerne weiter. Ich hab’s versucht, wieder möglichst verständlich runter zu brechen 🙂

Kognitivismus vs. Non-Kognitivismus – Was heißt „falsch“ eigentlich?

Im ersten Teil dieser Reihe habe ich schon angerissen, was wir überhaupt meinen, wenn wir moralisch urteilen. Heute geht’s noch eine Stufe tiefer. Nehmen wir den Satz: „Kohlekraftwerke sind schlecht.“ Das klingt erstmal wie ein Naturgesetz. So, als wäre das eine Tatsache wie: „Wasser kocht bei 100 Grad.“ Aber trifft das wirklich zu?

Hier prallen wieder zwei Denkrichtungen aufeinander: Kognitivismus und Non-Kognitivismus.

Der Kognitivismus – Moralische Aussagen sind wie Tatsachen

Ein Kognitivist sagt: Wenn du behauptest „Kohlekraftwerke sind schlecht“, dann ist das eine Aussage über die Welt genau wie „Wasser kocht bei 100 Grad“ oder „Hannover liegt in Niedersachsen.“

Das heißt: Der Satz behauptet etwas, was wahr oder falsch sein kann. Er ist nicht nur ein Gefühl, kein „Das sieht ja schrecklich aus“ und auch kein „Diese Pizza schmeckt mir gar nicht“, sondern ein richtiger, prüfbarer Gedanke.

So wie man wissenschaftlich prüfen kann, ob Wasser bei 100 Grad kocht, so kann man laut Kognitivisten auch darüber nachdenken, ob Kohlekraftwerke wirklich schlecht sind und warum. Man kann Gründe sammeln, Argumente austauschen, Gegenbeispiele bringen. Vielleicht findet man heraus, dass sie schlecht sind, weil sie das Klima schädigen, die Luft verpesten oder zukünftige Generationen gefährden.

Kognitivisten glauben also: Moral ist nicht nur Meinung, sondern eine Art von Wissen. Nicht immer leicht zu finden, oft kompliziert, aber im Kern ernst gemeint und rational behandelbar.

Und genau deshalb lohnt es sich für Kognitivisten auch über Moral zu streiten. Weil es nicht nur darum geht, wer was fühlt, sondern was stimmt. Genauso, wie zwei Menschen über eine geografische oder wissenschaftliche Aussage diskutieren können, können Kognitivisten sich auch über Moral auseinandersetzen, weil sie beide glauben, dass es eine richtige Antwort gibt.

👉 Zusammengefasst: Ein Kognitivist hält moralische Urteile für Aussagen, die wahr oder falsch sein können, weil sie etwas über die Welt behaupten, so wie Tatsachenbehauptungen in der Wissenschaft oder im Alltag.

Der Non-Kognitivismus – Moral ist Ausdruck, nicht Tatsache

Ein Non-Kognitivist sagt: Moment mal, wenn jemand sagt „Kohlekraftwerke sind schlecht“, dann sagt er nicht wirklich etwas über die Welt. Er sagt eher: „Ich bin dagegen“, „Ich finde das schlimm“ oder „Lass das lieber.“ Also: keine Tatsache- sondern eine Reaktion.

Für Non-Kognitivisten ist das so ähnlich. wie bei Ausrufen im Alltag: Wenn jemand ruft „Igitt!“ oder „Lass das!“, dann meinen wir nicht, dass das eine Tatsache über die Welt ist, sondern drücken damit aus, wie wir uns fühlen oder was wir wollen.

Genauso funktioniert Moral in den Augen eines Non-Kognitivisten: Moralische Sätze sind keine Behauptungen, sondern eher emotionale oder praktische Äußerungen. Wenn also jemand sagt: „Kohlekraftwerke sind schlecht“, dann kann man diesen Satz nicht auf Wahrheit prüfen. Man kann ihn nicht messen, nicht beweisen, nicht widerlegen wie eine wissenschaftliche Aussage. Denn es geht dabei nicht um etwas das in der Welt „drinsteckt“, sondern um das, was im Sprecher vorgeht: seine Werte, seine Wünsche, seine Haltung.

Und deswegen, so sagen Non-Kognitivisten, führen moralische Debatten oft ins Leere. Weil es nicht um Wahrheit geht, sondern um Gefühle oder Überzeugungen und die lassen sich schwer mit Argumenten verändern. Man kann ein Gefühl nicht „widerlegen“. Man kann nur hoffen, dass man den anderen irgendwie überzeugt oder eben nicht.

👉 Zusammengefasst: Ein Non-Kognitivist glaubt, dass moralische Urteile keine Tatsachen über die Welt behaupten, sondern persönliche Haltungen ausdrücken, ähnlich wie ein Gefühl, ein Wunsch oder ein Appell.

Moral ist nicht gleich Moral und das hat Folgen

Für uns, die sich für Klima- und Umweltschutz einsetzen, macht dieser Unterschied zwischen Kognitivismus vs Non-Kognitivismus wirklich Welten aus.

Wenn jemand kognitivistisch denkt, also glaubt, dass moralische Aussagen wahr oder falsch sein können, dann können wir ihn mit Argumenten, Zahlen, Studien und Fakten erreichen. Wir können ihm zeigen, was Kohlekraft anrichtet, wie viel CO₂ beim Fliegen ausgestoßen wird, welche Folgen das für künftige Generationen hat. Und wenn unsere Argumente gut sind, besteht die Chance, dass er seine Haltung ändert. Weil er offen ist für eine Diskussion über „Was ist richtig?“ als wäre es eine Frage, die sich wirklich klären lässt.

Ganz anders beim Non-Kognitivisten. Wenn jemand so denkt, dann sieht er moralische Aussagen nicht als Wahrheit, sondern als Ausdruck seiner Gefühle oder Werte. Das heißt: Ihn überzeugt man nicht mit Studien oder Fakten. Hier geht es nicht darum, ihn zu „überzeugen“, sondern ihn emotional zu berühren, Vertrauen aufzubauen, Nähe herzustellen, vielleicht sogar ein gemeinsames Lebensgefühl zu teilen.

Und das ist viel schwieriger. Denn Gefühle lassen sich nicht einfach „umdrehen“ wie ein Rechenergebnis. Man braucht Zeit, Vertrauen, Verbindung und manchmal reicht das trotzdem nicht. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, wie Menschen moralisch denken. Nicht um sie in Schubladen zu stecken, sondern um überhaupt zu wissen, wie man mit ihnen spricht.

Bevor wir weitergehen, halten wir fest: Ob man moralische Aussagen für wahrheitsfähig hält oder nicht, das verändert grundlegend, wie man über Moral spricht, streitet und nachdenkt. Aber wir können noch tiefer einsteigen. Denn sowohl der Kognitivismus als auch der Non-Kognitivismus sind nicht einheitlich. Es gibt Unterströmungen, die sich darin unterscheiden, woher Moral kommt, wie sie funktioniert, und was sie in der Welt bedeutet.

Im nächsten Artikel schauen wir uns diese Richtungen genauer an, vom Realismus über den Konstruktivismus bis hin zu Emotivismus und Präskriptivismus.

Titelbild von Mohamed Hassan auf Pixabay